La sécurité électrique sur les chantiers représente un enjeu majeur pour la protection des travailleurs et des équipements. Selon l’INRS, les accidents d’origine électrique diminuent significativement depuis 30 ans. Néanmoins, chaque année plusieurs travailleurs décèdent à la suite d’une électrocution. De plus, on décompte environ 2 000 accidents d’origine électrique tous les ans. Dans ce guide, nous allons explorer les étapes pour dimensionner une installation électrique de chantier conforme, sécurisée et optimisée.

1. Adapter le matériel aux conditions extérieures : une première étape décisive pour dimensionner une installation électrique temporaire de chantier

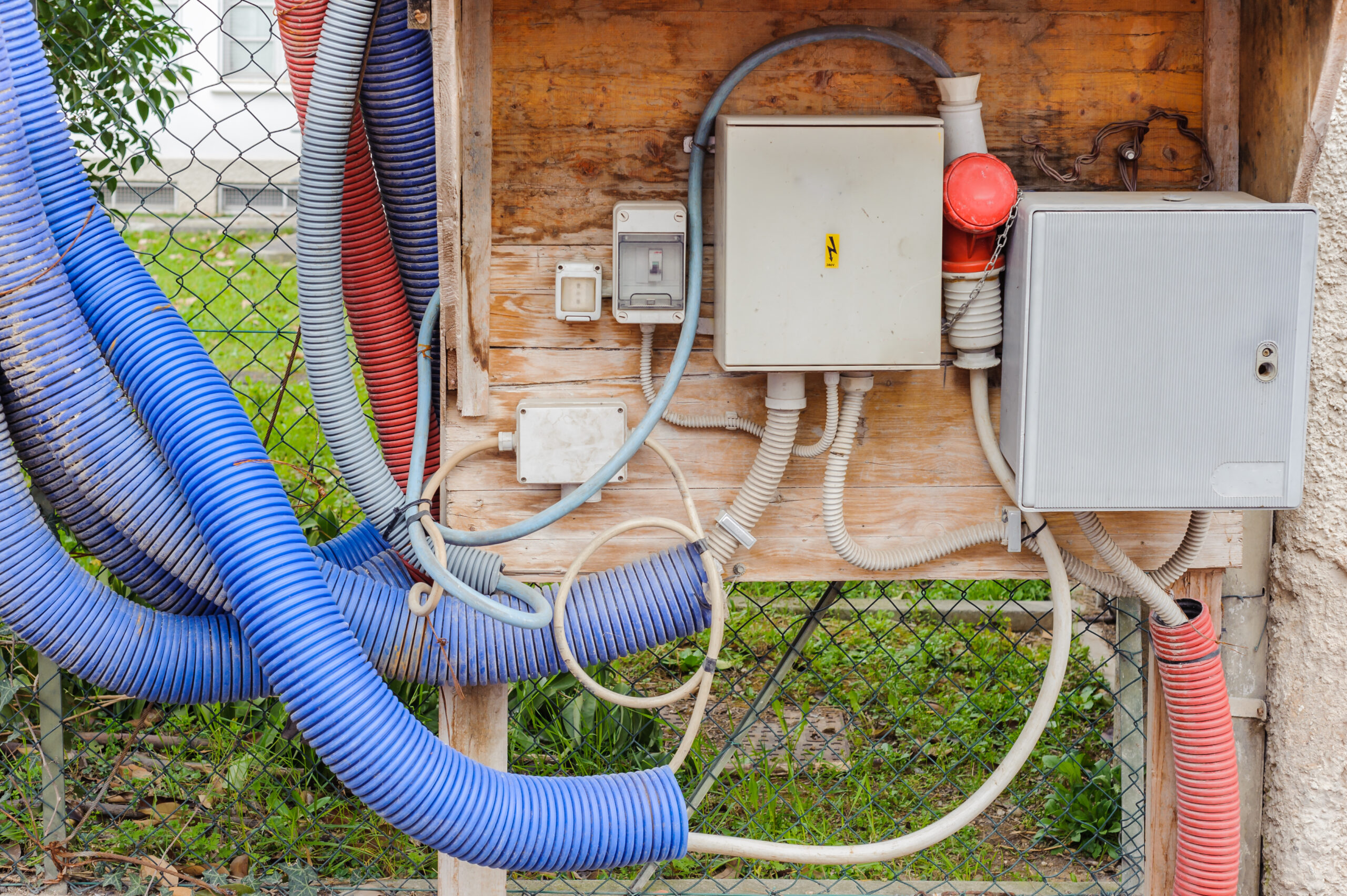

La première phase du dimensionnement consiste à sélectionner des équipements adaptés aux conditions environnementales du chantier. En effet, les installations électriques temporaires sont souvent exposées à des conditions difficiles qui influer sur le bon fonctionnement.

Lors de travaux, les équipements électriques doivent être conçus pour résister à des influences externes variées. Tout d’abord, il faut prendre en considération les conditions climatiques. Les variations de température, l’humidité ambiante, la présence de poussières et les projections d’eau peuvent rapidement dégrader du matériel inadapté.

Ensuite, l’exposition aux impacts mécaniques n’est pas à négliger. En fonction de l’activité, le risque de chocs ou de vibrations sera plus ou moins élevé. La manipulation ainsi que le déplacement fréquent des équipements peuvent également dégrader le matériel.

Pour choisir un coffret électrique, des connecteurs et prises de courant il faut se fier aux indices de protection. La norme NF C 15-100 définit précisément les indices de protection minimaux requis selon l’environnement. On recommande généralement un indice IP65 et IK08 offrant ainsi une bonne robustesse et étanchéité pour la plupart des chantiers extérieurs classiques.

Pour bien comprendre les classes de protection IP et IK, on vous explique tout dans cet article.

Attention, ce ne sont pas les seuls facteurs ! La présence de substances corrosives ou inflammables, l’altitude, les champs électromagnétiques, les rayonnements ionisants et autres sont des éléments qui influenceront aussi le choix des équipements.

Par exemple, pour les chantiers en altitude, au-delà de 2 000 mètres, des considérations supplémentaires s’imposent. La raréfaction de l’air peut affecter le refroidissement des équipements, nécessitant un surdimensionnement des dispositifs de protection thermique. Les contraintes liées au vent et aux variations thermiques importantes doivent également être prises en compte dans le choix des fixations et des cheminements de câbles.

2. Établir un bilan de puissance précis

Le calcul du bilan de puissance constitue une étape fondamentale pour dimensionner correctement l’installation. Cette évaluation permet de déterminer la puissance totale nécessaire pour alimenter les équipements prévus sur le chantier de manière optimale.

Dans un premier temps, on doit effectuer un inventaire exhaustif du matériel électrique nécessaire aux travaux. Il faut tout passer en revue ! Les grues, centrales à béton et autres équipements lourds représentent possèdent les besoins énergétiques les plus importants. Toutefois, il ne faut pas négliger les éclairages et les installations de vie.

Dans un second temps, lorsque la liste est complète, on calcule la puissance nominale de chaque équipement (en kilowatts ou en watts).

Également, il sera important de tenir compte du facteur de puissance. Ce dernier reflète la proportion d’énergie utilisée efficacement par les équipements électriques.

Enfin, une marge de sécurité d’environ 20% doit être intégrée aux calculs pour anticiper l’ajout éventuel d’équipements supplémentaires. Cette réserve de puissance évite la surcharge de l’installation et garantit une flexibilité confortable pendant toute la durée du chantier. L’évolution des besoins au fil des différentes phases de construction doit également être anticipée dans ce dimensionnement.

3. Sélectionner le régime de neutre approprié

Le choix du régime de neutre impacte directement la sécurité et la continuité de service de l’installation électrique. Il faudra sélectionner le régime adapté parmi 3 types disponibles.

Le régime TT (Terre-Terre) s’impose généralement comme la solution la plus adaptée pour la majorité des chantiers extérieurs. Pourquoi ? En raison de sa simplicité de mise en œuvre et de maintenance. Dans ce régime, le neutre du transformateur et les masses métalliques sont reliés directement à la terre par des prises de terre distinctes. Cette configuration offre une protection efficace des salariés grâce aux dispositifs différentiels résiduels (DDR).

Le régime TN (Terre-Neutre) assure une réaction rapide aux défauts mais peut-être sensible aux perturbations. Ici, le neutre et les masses métalliques des appareils sont reliés directement à la même terre. Son utilisation sera plutôt réservée aux industriels.

Le régime IT (Isolation-Terre) est pertinent dans des configurations particulières où la continuité de service primordiale. Le neutre n’est pas relié à la terre, ou il l’est via une très grande résistance. Les masses des équipements sont reliées à la terre. Il est utile dans des cas ou les systèmes de sécurité dépendent de leur alimentation électrique. Par exemple, sur des chantiers souterrains pour lesquels la ventilation ne doit pas être interrompue. Il est aussi adapté pour des pompes d’épuisement en zone inondable. Ce régime permet de maintenir le fonctionnement en présence d’un premier défaut d’isolement, mais nécessite un contrôle permanent de l’isolation et une maintenance plus exigeante.

4. Définir le type d’alimentation adapté aux besoins pour dimensionner une installation électrique

La nature des équipements présents sur le chantier détermine le choix entre une alimentation monophasée ou triphasée. Cette décision influence l’ensemble du dimensionnement de l’installation et impacte directement les coûts d’exploitation.

L’alimentation monophasée (tension nominale : 230 V) s’adapte aux besoins énergétiques des petits équipements. On entend par là les éclairages ou les outils portatifs.

L’alimentation triphasée (tension nominale : 400V) quant à elle convient aux machines énergivores comme les centrales à bétons ou les ascenseurs de chantier. Elle permet une meilleure répartition des charges et s’avère plus économique pour les grandes puissances.

Pour faire sa sélection, tenir compte des distances de distribution est essentiel. Pour les chantiers étendus, une tension plus élevée permet de limiter les chutes de tension. La disponibilité du réseau d’alimentation public influence également ce choix, certains sites ne disposant que d’une alimentation monophasée.

5. Identifier et sécuriser les zones à risques spécifiques

La présence de risques spécifiques dans certains milieux nécessite des mesures de protection renforcées.

Les zones ATEX (atmosphères explosives) exigent l’utilisation d’équipements conformes. La directive européenne 2014/34/UE impose l’utilisation d’équipements certifiés selon le niveau de risque identifié.

Les zones humides nécessitent de prévoir des différentiels à haute sensibilité (30mA) pour limiter le risque d’électrocution.

Les zones d’accès restreint ont besoin d’un cheminement des câbles adapté pour réduire les risques d’accidents.

Dans les enceintes exiguës conductrices, principalement composées de matériaux conducteurs, des dispositifs différentiels haute sensibilité sont de mise.

6. Dimensionner les câbles avec précision

Le dimensionnement des câbles électriques doit permettre une distribution efficace de l’énergie tout en limitant les pertes en ligne. Plusieurs facteurs sont à prendre en considération :

- Intensité électrique : calculée à partir de la puissance nominale et de la tension.

- Longueur des câbles : tenir compte des chutes de tension admissibles (éviter que la tension aux bornes des appareils ne baisse trop).

- Conditions d’installation : pose enterrée, en goulotte ou en suspension. Le mode de pose, en particulier le regroupement de plusieurs câbles, nécessite l’application de coefficients de correction.

Par exemple, pour un courant de 16 A sur une longueur de 30 m en monophasé quelle dimension de câble suffira ?

Après calcul, un câble de 2,5 mm² offrira une bonne résistance et respectera la chute tension maximale. Cependant, si la longueur atteint 50 m, la résistance cumulée est plus importante, ce qui augmente la chute de tension. Il faudra donc passer à un câble de 4 mm² pour compenser.

7. Choisir les dispositifs de protection appropriés : dimensionnement des disjoncteurs

La protection des circuits électriques repose sur les disjoncteurs, leur bon dimensionnement est essentiel. Pour cela, il faut correctement identifier les caractéristiques de l’installation et les risques spécifiques du chantier. En effet, ce sont ces disjoncteurs qui protégeront les opérateurs et leur matériel contre les surcharges et les courts-circuits.

Le dimensionnement des disjoncteurs repose sur :

- Le courant nominal : il doit correspondre à l’intensité maximale attendue sur le circuit.

- Le pouvoir de coupure : c’est la capacité à interrompre un courant de court-circuit (en kA).

- La courbe de déclenchement : la courbe C convient généralement pour les circuits terminaux (circuits classiques). La courbe D est adapté lorsque qu’une intensité importante est nécessaire au démarrage.

Par exemple : pour une intensité nominale de 16 A, un disjoncteur 16 A courbe C suffira pour protéger des éclairages ou des prises de courant.

8. Garantir une sélectivité efficace pour dimensionner son installation électrique efficacement

L’organisation de la sélectivité des protections permet d’isoler uniquement la partie défectueuse de l’installation en cas de défaut. Cela permet de maintenir l’alimentation des autres circuits essentiels (ventilation, éclairage de sécurité, etc.) et facilite la localisation des défauts. On recense 2 types de sélectivité.

La sélectivité verticale concerne les disjoncteurs situés à différents niveaux hiérarchiques du circuit électrique. Par exemple, un disjoncteur différentiel situé à l’entrée du tableau principal ne doit pas se déclencher si un disjoncteur situé en aval (proche d’un appareil électroportatif) détecte un défaut. Cela permet de limiter l’impact d’une panne à un seul sous-circuit.

La sélectivité horizontale vise à éviter qu’un défaut sur un circuit (par exemple, un outil électroportatif endommagé) perturbe le fonctionnement d’autres circuits qui peuvent être critiques pour la sécurité. Un bon dimensionnement des disjoncteurs différentiels et des sections de câbles est nécessaire pour atteindre cet objectif.